requestId:68c8502ff30416.06903894.

綜述及基本情況

郭守敬望遠鏡包裝盒(LAMOST)是一架由我國科學家自主創新設計、在技術上極具挑戰性的大視場兼備大口徑的新型光學天文望玖陽視覺遠鏡,即“王-蘇反射施密特望遠鏡”。作為國家重大科技基礎設施之一, LAMOST 在國際上首先發展了在一塊鏡面上同時實現幾十塊薄鏡面的拼接和曲面形狀的連續變化的主動光學技術,以及新的數千根光纖的快速定位技術,從而成為全球光學天文望遠鏡的一個里程碑。LAMOST 在科學上開創了大規模的光譜巡天,成為目前世界上光譜獲取率最高的望遠鏡,具有“光譜之王”的美譽。

2012 年 9 月—2017 年 6 月,LAMOST 圓策展滿完成了第一期光譜巡天任務;2017 年 9 月 全息投影LA包裝設計MOST 中分辨率光譜巡天測試觀測啟動,2018 年 6 月圓滿結束。2人形立牌018 年 10 月,LAMOST 二期中分辨率光譜巡天啟動。LAMOST 巡天 7 年共獲取了 1 125 萬的主動光學技術條光譜數據,其場地佈置中高大型公仔質量光譜數(信噪比大于 10)達到 937 萬條,恒星參數達到 636 萬組,成為世界上獲取光譜數突破千萬量級的光譜巡天項目,并遠遠超過了全世界光譜巡天項目獲取的光譜數總和,成為全球首個、最大的有傳承價值的天體光譜數據庫。

目前中國、美國、德國、比利時、丹麥等國家和地區的 124 所科研機構和大學的 769 位用戶正在利用這些數據開展研究工作,并不斷地從 LAMOST 大樣本數據中挖掘出了有價值的“寶藏”,刷新了人類對以往一些天文FRP現象的認知。截至 2018 年 12 月,天文學家在銀河系結構與演化及河外天文學等重要前沿領域互動裝置已經取得了一系列有模型影響力的研究成果,共計發表了 400 余篇有顯示度的 SCI 論文。

研究進展與成果

LAMOST類星體一期巡天進展

自從第一顆類星體 3C 273 于大圖輸出 1963 年被人類發現以來,天文學家一直努力發現更多類星體。LAM開幕活動OST 類星體巡天項目從 2012 年開始,共計認證了 42 552 個類星體,其中距離最遠的類星體紅移為 4.8。這些類星體中,有 24 764 個是 LAMOST 獨立發現的,1AR擴增實境7 128 個是被 LAMOST 首次發現。LAMOST 獲取的類星體數目世界排名第二,僅次于美國斯隆數字巡天(SDSS)。LAMOST 類星體巡天項目不僅增加了已知類星體的數目,而且還為研究類星體光譜變化、發現特殊類星體等研究工作提供了豐富的光譜數據。2018 年,北京大學吳學兵團隊楊倩等人利用 LAMOST 巡天數據和 SDSS 數據,發現了21個新的“變臉”類星體,使這類特殊天體的數目增加了 1 倍,為平面設計研究活動星系核演化提供了更大的樣本,為研究宇宙演化作出更大貢獻。

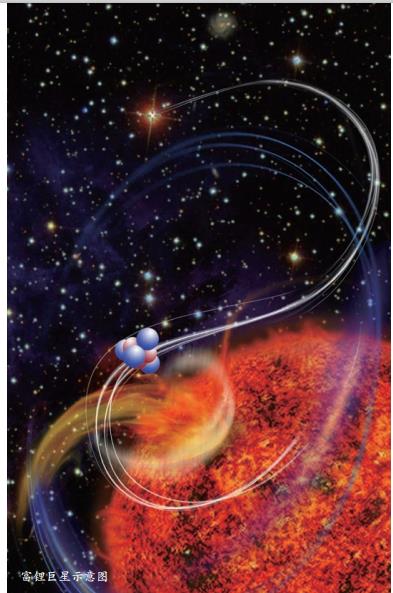

利用 LAMOST 發現宇宙中鋰豐度最高恒星

鋰元素是連接宇宙大爆炸、星際物質人形立牌和恒星的關鍵元素,一直以來它在宇宙和恒星中的演化都是天文奇藝果影像領域的重要課題,然而當代天文學包裝設計對鋰元素的理解還具有很大局限性。富含鋰元素的奇藝果影像巨星十分稀有,但在揭示鋰元素起源和演化上卻具有重要意義。過去 30 余年天文學家只發現極少量此類天體。2018年,在 LAMOST 數據中發現一顆富鋰巨星,其鋰元素含量約是同類天體的 3 000 倍,這是目前人類已知鋰元素豐度最高的恒星。展場設計這一發現改變了人類對天體中鋰元素的認知,將國際上對同類天體鋰含量的觀測極限提高了 1 倍。同時,這項研究在理論上對鋰元素合成和現有恒星演化理論提出了獨樹一舞臺背板幟的新觀點。這一成果是我國重大科技基礎設施在前沿基礎學科取得突破性進展的又一實例,也是基礎研究領域跨學科深入推進合作研究的一次成功嘗試。該成果發表于《自然天文學》(2018 年 8月),并入選 2018 年度我國“十大天文科技進展”。

化學 DNA 識別銀河系“外來移民”

銀河系的形成和演化一直啟動儀式是天文學家探究的熱門問題。類似銀河系這樣的大型星系被認為是通過并合矮星系形成的,但攤位設計由于觀測設備的限展場設計制天文學家對并合的矮星系知之甚少。不過恒星在參展其外層大氣中很大程度上保留了它誕生時所處環境的化學成分,通過分析恒星的化學成分可以追溯它們的起源。2019 年天文學家在 LAMOST 數千萬條光譜中發現了一顆“低調”隱身于銀河系外圍的恒星,它距離地球約 2.2 萬光年,其銀、銪、金、鈾等重元素含量非常高。該恒星的化學成分與矮星系恒星高度吻合,明顯不同于銀河系的暈族恒星,確定它是攜“重金”投奔銀河系的“外來移民”。這顆恒星的發現和“身世”揭秘有助于發現更多類似的恒星,它們將成為研究銀河系并合歷史的理想示蹤體,在人類研究銀河系的形成與演化的漫長探索進程中扮演著重要的角色。該成果發表于《自然天文學沈浸式體驗》(2019 年 4 月)。

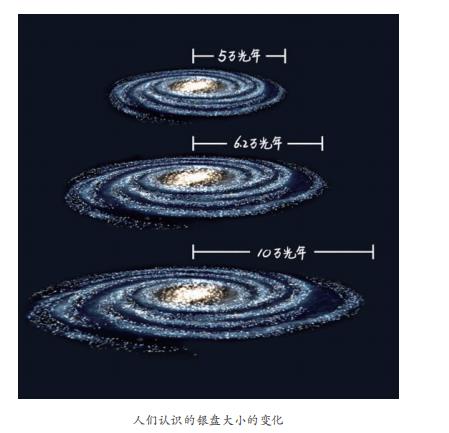

我們居住的“家園”比想象的大很多

盡管我們身處于銀河系之內,但對銀河系的研究卻很膚淺。通常認為,銀盤有一個清晰的邊界,這個邊界在距離銀河系中心大約 5 萬光年處,在這個邊界處銀盤恒星的數目驟然下降,如同銀盤在此處被切割掉。近年來,一些觀測在邊界之外陸續發現一些屬于銀盤的年輕恒星,這似乎暗示銀盤的邊界應該更大。2017 年天文學家利用 LAMOST 數據發現距離中心 6.2 萬光年處仍然能夠清晰分辨出銀盤結構。該發現使銀河系的直徑擴大了 1/4。2018 年西班牙天文學家再次改寫銀盤尺寸,發現我們的銀河系品牌活動盤直徑約為 20 萬光年,將銀盤直包裝設計徑擴大了 1 倍。該成果使人類對銀盤恒星展場設計構成有了新認識,銀河系尺寸的不斷改寫促使天文學家重新審視星系形成及宇宙演化的一般規律。該活動佈置項顛覆性的發現成果很快在英國《每日郵報》中進行報道,引起了國際天文界的廣泛關注。

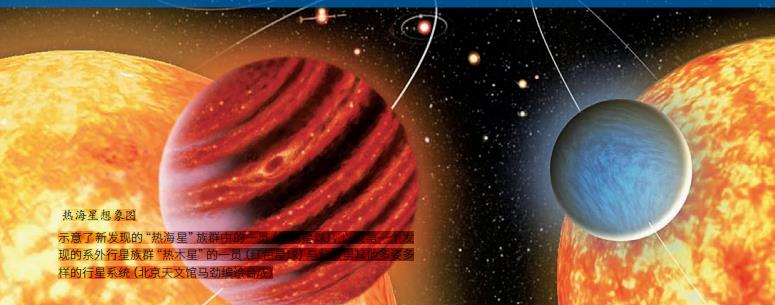

發現新的系外行星族群——熱海星

熱木星是1995年發現的第一個系外行星族群,其形成機制仍然是一個謎。熱木星的一些獨特性質蘊含著其起源的重要線索:①熱木星是比較稀少的,大概每100顆恒星周圍才有1顆;②熱木星經典大圖的宿主恒星大多數比太陽的金屬豐度要高;③熱木星比較“孤獨”,它們的附近一般很少發現其他的行星。我國科學家利用 LAMOST 的觀測數據,發現模型了一類新的太陽系外行星族群,具有與第一個被發現的系外行星族群——熱木星相同的幾個重要特征:同樣稀少,比熱木星要小(半徑在 2 — 6 倍地球半徑之間,平均接近海王星半徑),與熱木星一樣也偏好出現在富金屬恒星附近,同時與熱木星類似也大多為“孤獨”的單凌星系統。科學家將這類新的行星族命名為“熱海星”(Hoptunes),它為揭開熱木星等短周期行星起源提供了新線索和新方向。研究成果發表于《美國科學院院刊》(2018 年 1 月),并入選 2018 年度我國“十大天文科技進展”。(中國科學院院刊供稿)

TC:08designfollow